基礎工事

皆さん、週の始まりですね!

とはいえ、明日は春分の日で祝日です。お彼岸でもありますので、ご先祖のお墓参りにも行って感謝を伝えたいですね。

さて、今日も家づくりについて。

基礎工事

地鎮祭が終わると、基礎工事が始まります。

地盤が軟弱な場合は杭を打つ工事や、地盤を改良する工事が基礎工事に先行して始まります。

最近は基礎の形状や鉄筋の太さや本数もかなり複雑になってきましたが、これはきちんと構造計算をして強度を確認しているためで、しっかりと施工する必要があります。

実は、現在の建築基準法では、一定の規模以下の木造の建物では構造計算をしなくてもよいということになっていて、設計者の判断で施工されている建物も少なくありません。

しかし、昨今の建物の耐震化において耐震等級を取得するには、構造計算を行うことは必須ですので、弊社では全棟構造計算を実施して構造強度を確認しております。

構造計算

一昔前だと、「この建物はべた基礎だから安心ですよ!」なんていう営業マンのトークもありましたが、今では通用しません。

家を購入される方は、ぜひ「この建物は構造計算はされていますか?」と聞いてみてください。

これから家づくりを始める方も、建築会社を決める際に同じことを聞いてみてください。

もちろん、構造計算をするのに費用がかかりますし、計算をするために基礎や構造体にかかる費用がアップすることもありますが、これを必須とする会社を選ぶことをお勧めします。

私自身、一級建築士の資格は持っておりますので、超高層の建物や大規模な商業施設なども設計できる資格ではあるのですが、実際に業務としてその設計ができるかといえば、知識や経験がないのでできません。建築という仕事をして40年以上になりますが、若いころは小規模のマンションや鉄骨の工場建屋などの設計もしていましたが、メインは木造の住宅に関わることで、一番好きな分野でもありますので、今は木造住宅専門といってもいいと思っています。ならば、木造住宅の構造計算ができるかと言われれば、これも構造専門の設計事務所に依頼しています。建築設計もそれぞれの専門分野に分かれているのが現状です。

一口に建築士といっても、それぞれに専門性があって、大規模な建物ばかり手掛けている建築士は住宅のことは分からないということもあります。

これはお医者さんでも一緒で、医師免許は内科や外科で分かれているわけではなく、医師免許があれば何科の医者にでもなれるのですが、それぞれの専門性に沿って医療に携わっているというのと似ているのかもしれません。

ちょっと話がずれましたが、

基礎工事が終わると、土台や柱などの構造木材が搬入されてきます。

ここから建物の形が出来上がる棟上げの作業までは一気に現場が進む時です。

次回は上棟式について書きたいと思います。

-

2025.03.08

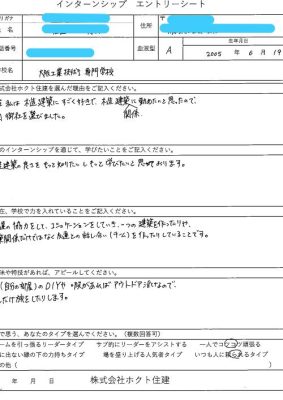

建築を学んでいる学生さんが、インターンシップに来てくれました!

-

2025.02.07

井戸掘り・水脈探しイベント 大成功お礼!

-

2025.01.13

新春お餅つき大会に多数のご来場ありがとうございました!

-

2025.01.07

2025年もよろしくお願いいたします!

-

2024.12.28

良い新年をお迎えください!

-

2024.06.02

中学校に出前授業(大工さんの仕事に触れてみよう)

-

2024.05.31

お客様感謝祭ご来場ありがとうございました!

-

2024.04.05

本社移転を終えて、新入社員を迎えることができました!

-

2024.02.15

本社移転計画進行中!

-

2024.02.05

増築工事施工中!

最新記事

- 03月08日 建築を学んでいる学生さんが、インターンシップに来てくれました!

- 02月07日 井戸掘り・水脈探しイベント 大成功お礼!

- 01月13日 新春お餅つき大会に多数のご来場ありがとうございました!

- 01月07日 2025年もよろしくお願いいたします!

- 12月28日 良い新年をお迎えください!

アーカイブ

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年8月

- 2021年4月